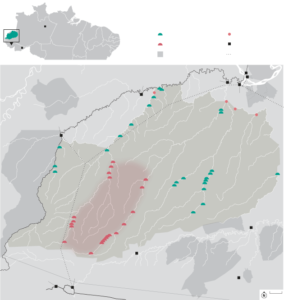

ATALAIA DO NORTE (AM)O clima esquentou para os marubos: invasões do tráfico, de madeireiros e de caçadores ilegais colocam em perigo os moradores da região sul do Amazonas, a mais nova fronteira da ocupação do agronegócio e do extrativismo.

Quem vê um marubo não esquece: seu sinal característico são os cordões de contas brancas que vão de orelha a orelha, atravessando o nariz. O grupo, que em sua maior parte vive no sul da Terra Indígena Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte (AM), habita o que até duas décadas atrás era uma região de baixa pressão econômica.

Agora, está sob ameaças de natureza econômica, criminosa e política, testemunhou o fotógrafo Sebastião Salgado em sua segunda expedição à área -a primeira foi em 1998. Os sinais dessas ameaças se intensificaram no ano eleitoral de 2018.

Em dia de festa, o grupo de marubos dança para receber forasteiros, na aldeia Maronal

Os marubos estão cercados por todos os lados. A leste, a área do rio Purus foi alvo de queimadas em terras públicas, com objetivo de grilagem.

Ao sul, na região de Cruzeiro do Sul (AC), ações repressivas não reverteram atividade madeireira, lavouras ilegais e abate de animais silvestres.

A oeste, no lado peruano do rio Javari, relatórios da agência local antidrogas e do Exército brasileiro apontam desmatamento galopante e ocupação por plantações de coca.

E, pelo norte, criminosos invadem a terra para tirar madeira e animais, aproveitando o esvaziamento das bases da Funai. Nos rios, os índios são assaltados por gasolina, comida e dinheiro ou apenas perseguidos.

Na véspera do Natal, homens armados em dois barcos atacaram uma base do órgão no encontro dos rios Ituí e Itacoaí. “Foi terrorismo, para acabar com a fiscalização”, diz o comandante do 8º Batalhão de PM (AM), major Huoney Herlon Gomes.

A intenção daqueles homens, segundo ele, era “matar todo o mundo”. Alguns soldados responderam aos disparos. Mas não houve vítimas entre os PMs que, excepcionalmente, faziam a segurança do lugar, nem entre funcionários da Funai e colaboradores indígenas. Os barcos usados pelos bandidos foram achados com marcas de sangue no dia seguinte. O Exército foi acionado, mas os atiradores não foram identificados.

Os marubos se interessam pela educação formal e pelo aprendizado do português, o que os leva às cidades. O resultado é a redução na população, diz o líder Wino Këyashëni, ou Beto Marubo, ligado à União dos Povos Indígenas do Vale do Javari.

Em 2014, eram 2.008 marubos; em 2017, 1.988, segundo dados da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde).

Além disso, o programa de saúde indígena não consegue debelar a epidemia de hepatite que há décadas assola a região, nem a malária. Índios são levados com frequência para tratamento nas cidades e acabam contraindo outras doenças.

Outra preocupação da etnia é com os indígenas isolados no vale do Javari. Há indicações da presença de 23 desses grupos na região, sendo 9 delas comprovadas. Os isolados ora são alvos de ataques, ora se aproximam de áreas ocupadas por outros índios, o que gera conflitos.

Um desses grupos, composto por 34 indivíduos da etnia korubo, foi contatado em abril, na região do rio Coari. Entre outros indígenas falantes de línguas do tronco pano, os marubos participaram da equipe responsável por fazer o contato.

O esvaziamento da rede de bases da Frente de Proteção do Vale do Javari amplificou o medo. Esses postos instalados pela Funai têm a missão de evitar invasões de madeireiros, de caçadores e pescadores ilegais, de traficantes que se escondem na área indígena e de garimpeiros.

A partir de meados dos anos 1990, foram implantadas quatro bases de proteção em pontos estratégicos das calhas dos rios que dão acesso a áreas de índios isolados. Mas três delas foram fechadas nos últimos anos.

Em outubro de 2018, o Ministério Público Federal iniciou ação contra a Funai e a União, exigindo a reimplantação das bases em todo o estado do Amazonas, com equipes para dar conta de sua competência constitucional de “coordenar e implementar as políticas de proteção aos grupos indígenas em isolamento voluntário e de recente contato”, tendo em vista os riscos do contato para esses grupos, “principalmente a incidência de epidemias e mortes”.

Diante da denúncia de um massacre de índios por garimpeiros, em 2017, a base de Jandiatuba foi reativada, mas opera em caráter precário. O único posto em pleno funcionamento é o localizado no encontro dos rios Ituí e Itaquaí, aquele que foi alvo de tiros às vésperas do Natal.

Pakampa com sua mulher, Pakã-ewa, e filhos, Paka e ShetaKonô, da aldeia Morada Nova

Há também notícias de isolados que buscam as florestas do Javari, até hoje mais protegidas, fugindo da devastação em áreas do Acre e do outro lado da fronteira com o Peru. Segundo Beto Marubo, há indígenas isolados deixando a floresta em Madre de Dios, no Peru.

O temor dos líderes marubos é que os grupos isolados, pressionados por invasões ou conflitos na sua área de perambulação, se desloquem para áreas ocupadas por outros índios, com risco de conflitos e mortes.

Ao evitar a presença de não índios, as bases de proteção reduzem ameaças também a marubos e outros habitantes, que reclamam de atividades ilegais na Terra Indígena. Assaltos a barco são o indício mais citado do crescimento da insegurança.

Beto Marubo apresentou relatório da situação crítica dos isolados no Brasil no fórum das Nações Unidas sobre Assuntos Indígenas, que aconteceu de 22 de abril a 13 de maio na sede da ONU, em Nova York.

A índia Shanko Ewa (que significa ‘mãe de’) e seu filho Shanko, em maloca da principal aldeia marubo, chamada de Maronal, na região sul do estado do Amazonas (2018)

A maloca é sempre escura e obriga qualquer um a se curvar na entrada

Na chegada à aldeia Maronal, principal comunidade dos marubos, o forasteiro é conduzido em uma marcha na qual os índios cantam e dançam, enquanto percorrem o espaço onde ficam suas casas.

A recepção é uma festa. Os visitantes são levados à maloca do principal líder, Ivinimpapa, o Alfredão. Homens mais velhos nos esperam na entrada, sentados em bancos.

A expedição de Sebastião Salgado começa por Maronal porque há, ali, uma reunião de representantes de várias comunidades, presentes para uma festa de celebração da fartura da época das chuvas, chamada de isso-shënya ou “macaco gordo”.

Nessas oportunidades, todos aproveitam para trocar experiências e narrar os problemas que vivem.

É também quando se faz política: durante o dia, os líderes falam sobre preocupações com seu território, a saúde dos marubos e as ameaças aos índios isolados. Depois, dançam e cantam até o amanhecer.

A aldeia é formada por seis seções entremeadas por trechos de mata. Cada uma dessas seções tem uma grande maloca oblonga (seu formato lembra uma bola de futebol americano cortada ao meio) ao centro e várias casas pequenas em volta. A maloca é como uma aldeia independente, formada por uma família ou clã. É conhecida pelo nome do líder que a construiu ou a comanda, mas é coletiva, abriga a todos daquele grupo.

As pessoas dormem e comem por lá. Há espaços demarcados para cada família nuclear. Cada mãe tem seu fogareiro para esquentar as noites e cozinhar -o que ela prepara é para consumo de todos.

Nas construções em volta, as famílias guardam os bens que não cabem na residência, como panelas de barro, máscaras rituais e coisas adquiridas após o convívio com não índios (motosserras, motores, aparelhos de som). Durante o dia, essas casas são usadas para atividades que exigem luz, como a confecção de artesanatos, já que as malocas são escuras.

A forma mais rápida de chegar à terrados marubos é voando de monomotor de Cruzeiro do Sul, no Acre, até as comunidades que têm pistas de pouso, caso de Maronal. Essa viagem só pode ser feita em um teco-teco, porque a pista é curta e em forma de “L”.

Minutos depois de sair de Cruzeiro do Sul, o cenário de fazendas desmatadas é substituído pelo da floresta densa. A visão é a de um maciço verde escuro, às vezes cortado por pequenos rios de cor barrenta e umas poucas clareiras naturais. Voamos nesse cenário até que o piloto localiza um grupo de quatro malocas com casinhas em volta.

A chegada, precedida pelo barulho do motor, atrai à pista um monte de gente, em que se destacam as crianças e as mulheres com os adereços típicos do grupo: longos fios de contas grossas, brancas, cruzados sobre o peito e as costas, e outros mais finos, de miçangas, que vão de orelha a orelha passando por dentro do nariz, marca registrada da etnia.

Membros da aldeia Maronal pintados para a festa do macaco gordo

Quando se trata de relacionamento com o Estado ou os não índios, os marubos têm duas referências: as cidades de Atalaia do Norte (Amazonas) e de Cruzeiro do Sul. Embora vivam na Terra Indígena Vale do Javari, dentro do município amazonense, a cidade acreana é mais perto, a cerca de 60 km do limite sul da terra indígena. Em linha reta, os pequenos aviões fazem o percurso em meia hora. A pé, são dois dias e meio.

Para Atalaia do Norte são feitas as viagens de barco, mais demoradas, que levam cargas pesadas. São cerca de 230 km em linha reta, mas, serpenteando os rios, o percurso chega a durar nove dias.

HOMEM SENTA EM BANCO E COME ANTES DA MULHER, QUE SENTA NO CHÃO

Ao entrar em uma maloca marubo, os olhos têm um choque: impera um escuro permanente, quebrado apenas por alguns pequenos buracos no teto e os fachos que entram nas duas únicas entradas, nos lados opostos da grande casa comum.

Nas pontas, as portas sempre abertas exigem que até o mais baixo dos adultos se curve para entrar. Há uma entrada principal, que aponta para o nascer do sol, e uma oposta. As visitas entram pelo lado da alvorada. Logo se veem dois bancos compridos que formam um corredor.

Atrás do banco da esquerda há um trocano, instrumento de percussão composto por um tronco escavado no miolo, com uma abertura reta, no sentido da madeira. Quando alguém bate com bastões rígidos nesse orifício ou pelo lado de fora, o instrumento emite um som grave e alto, que serve para chamar a atenção de pessoas distantes ou comandar o ritmo da música nas noites de festa.

Os bancos são reservados aos homens. Ali eles conversam, comem, tomam ayahuasca e cheiram rapé.

As mulheres se sentam ao centro, em esteiras no chão, com as crianças, e fazem as refeições depois de servirem os homens. Junto à porta dos fundos há um outro tronco, usado como pilão, para triturar alimentos.

A maloca é sustentada por colunas que a dividem em três partes. A área central é de uso coletivo, e há dois gomos laterais entre as colunas e as paredes, onde ficam os espaços de cada família. Ao entrar pela porta principal, o primeiro espaço familiar, à esquerda ou à direita, é destinado ao dono da casa.

Um homem pode se casar com uma ou mais irmãs de sua mulher. Nesse caso, cada uma terá espaço correspondente ao de uma família, e o marido poderá ficar no espaço de uma ou de outra.

Na aldeia Kumãya, as cunhadas Kôro-Ainvo (esq.) e Manichi sentadas no trocador (instrumento de percussão) com as crianças Máya (à dir.) e Mashë (2018)

A comida é farta na festa do macaco gordo

Para os índios marubos, a avareza é o pior de todos os defeitos. O sovina é condenado, enquanto a pessoa generosa é sempre prestigiada. Por isso, quando celebram algo, eles capricham na fartura. Isso fica evidente na festa do macaco gordo (isso-shënya). O fausto é sinal de que os anfitriões não mediram esforços para receber bem os convidados.

A comemoração ocorre na época das chuvas, tecnicamente no verão, mas que na Amazônia é chamada de inverno, porque a sensação térmica é mais fria. Com mais água, as árvores ficam cheias de frutas, e os macacos engordam. É tempo de abundância.

Tão logo a expedição de Salgado chegou ao Maronal, um barco com 12 pessoas também chegava de uma caçada de dois dias. A quantidade de comida que trouxeram era impressionante: grandes cestos com folhas e galhos embrulhavam a carne de quatro antas e 32 macacos (de duas espécies, barrigudo e macaco-preto), além de diversos cachos de banana. Como esse grupo, muitos já tinham voltado de caçadas nos dias anteriores e outros ainda sairiam em breve.

Na aldeia Maronal, Txô-Vanëmpa (ao fundo) acompanha três mulheres que carregam cachos de banana

Quando notou a admiração do repórter diante da fartura, o líder Ivinimpapa, Alfredão, brincou: “Aqui não tem supermercado, não dá para comprar frango na esquina. Temos que caçar”. Ele é o responsável pelos rituais xamânicos que vão dar proteção, coragem e sorte aos caçadores.

Um desses ritos tortura até os mais valentes: na época da caça, as pessoas que querem ter mais sorte ou produtividade no período que se inicia se submetem a picadas de marimbondos, cujo veneno vai deixá-los mais espertos e preparados para a missão. É uma prova de resistência e coragem para jovens e velhos, homens e mulheres.

Na véspera de uma caçada, o líder de uma aldeia localiza uma casa de marimbondos. Ele avisa a todos os corajosos ou necessitados, e eles se organizam para derrubar a árvore onde estão as vespas. Quando o ninho é derrubado, os insetos se alvoroçam e saem picando os agressores. As pessoas vão em direção ao cacho caído para tomarem ferroadas. Mulheres cobrem o rosto com folhas grandes para não serem picadas ali.

Wassi prepara carne de anta em caldeirão na maloca Mati-Këyawaiá

“As picadas de marimbondos vão tirar o panema (azar). A gente fica mais disposto, pronto para os trabalhos que vão se tornar mais intensos a partir da época das chuvas. O veneno do inseto nos purifica”, explica Wino Këyashëni, o Beto Marubo.

Ivinimpapa também oferece aos caçadores a chamada “vacina do sapo”, a secreção da pele de um anfíbio que é colocada na pele de uma pessoa, causando uma reação que os índios descrevem como de aumento de atenção. O campô (veneno de sapo, em sua língua) pode também ser misturado ao rapé (pó preparado com folhas de tabaco e aspirado) e ser consumido na hora da ação. Mas isso é para “caçadores muito fortes”, diz Beto.

VERSOS CANTADOS AJUDAM MARUBOS A MANTER SUA MITOLOGIA VIVA

Alfredão, o pajé da aldeia marubo de Maronal, não entende a cultura dos homens brancos: “Soube que a Bíblia diz que a mulher surgiu da costela do homem, e que os dois comeram uma maçã e começou tudo. É meio ridículo! Outra teoria diz que o homem veio do macaco. É ridículo também. Nós acreditamos que o homem sempre existiu”.

Segundo a mitologia dos marubos, o mundo foi formado pela ação de vários demiurgos (divindades responsáveis pela criação do Universo), que deram forma à Terra ao juntar os restos de muitos elementos. Um desses entes, Kana Voã, tem certo predomínio sobre os outros, mas nada parecido com o Deus monoteísta das religiões abraâmicas (israelita, cristãs ou muçulmanas).

Mas nem tudo é diferente das narrativas dos não índios. Alfredão conta uma história que remete ao dilúvio bíblico e à hipótese da conquista da América pelos Homo sapiens provenientes da Ásia.

Segundo o pajé, em tempos antigos, havia um mundo só. Todos os homens falavam a mesma língua e viviam em um mesmo lugar. Mas um dia as águas subiram, e o mundo foi dividido por um rio enorme. Alguns homens, então, fizeram uma grande ponte e conseguiram atravessar; outros permaneceram do lado de lá.

Os homens que atravessaram trouxeram a memória da língua que falavam antes, o sãinki, “que é o nosso latim”, compara Alfredão, referindo-se a uma língua ritual que os pajés e os mais velhos dominam, mas os jovens desconhecem. “Os pajés rezam e cantam em sãinki”, diz.

De acordo com o antropólogo Pedro Cesarino, estudioso da cultura marubo, a narrativa segundo a qual os povos foram divididos por um grande rio é comum entre diversas culturas da Amazônia.

Em outra versão, narrada no livro “Quando a Terra Deixou de Falar” (editora 34, 320 págs., R$ 64), de Cesarino, a ponte que os índios atravessam é um grande jacaré, “um monstro repleto de alimentos plantados em suas costas (entre os quais diversas espécies de pimentas)”.

Nessa versão, os que primeiro atravessaram a ponte-jacaré (kape tapã, na língua dos marubos) foram os chefes e os xamãs. Eles chamaram os outros e se irritaram ao notar que os retardatários estavam distraídos, brincando e namorando na terra de origem. Quando os atrasados começaram a passar, os pioneiros cortaram a cabeça do jacaré, matando os libidinosos por afogamento.

Cesarino afirma que a mitologia dos marubos é uma das mais bem preservadas entre as culturas indígenas da Amazônia. Isso porque eles mantêm sistemas de narração em frases ritmadas que permitem a memorização de milhares de versos em sequência.

Txana Mayãpa e duas queixadas mortas a tiro na entrada principal da maloca Mati-Këyawaiá

Esses mitos em forma de poemas são chamados saiti, e sempre são cantados. “São um fenômeno singular nas terras baixas sul-americanas, nas quais, salvo engano, não há outras tradições consolidadas de narrativas míticas cantadas”, explica.

Esse método mnemônico não é muito diferente da forma como foram preservados os livros clássicos da cultura europeia, como a “Ilíada” e a “Odisseia”, graças à boa memória dos narradores e a rimas e métricas.

Ao contar histórias das origens de seu povo, “os velhos se referem a contatos entre nossos antigos e os incas”, diz o jovem Wino Këyashëni, o Beto Marubo. A mitologia descreve esses personagens como poderosos, donos de riquezas, como terras, alimentos e instrumentos de metal.

Na história, antigos marubos viajam à casa do inca em busca de machados de metal para trabalhar nas roças. O uso da palavra inca como sinônimo de personagens poderosos é comum entre os povos pano.

Ao estudar as coincidências entre histórias de incas em mitos de grupos desse tronco, o antropólogo Oscar Calavia Sáez definiu o que chamou de “O Inca Pano”, título de artigo publicado em 2000.

Para ele, a importância do inca entre os povos pano deve-se “ao boom da borracha, o ingresso massivo dos brancos no universo indígena” a partir do final do século 19, o que fez com que eles estabelecessem novos heróis antigos, como uma compensação pelo poder dos novos invasores.

O antropólogo Julio Cezar Melatti, considerado o pioneiro em estudos sobre os marubos, faz um paralelo entre a mitologia e a constituição da comunidade.

De acordo com ele, os mitos marubos sobre a origem do mundo e das pessoas afirmam que tudo foi formado de “partes de seres mortos e mutilados”, exatamente como o povo, que “parece resultar da reorganização de sociedades indígenas dizimadas e fragmentadas por caucheiros e seringueiros no auge do período da borracha”.

As índias Mashë (sentada no chão, à direita) e Nopê Voa (2018)

Elas usam sutiã e trocam contas de caramujo por plástico

Sebastião Salgado revisitou os marubos duas décadas depois de documentar, em 1998, problemas de saúde que maltratavam o grupo, então sob cuidados da organização Médicos Sem Fronteiras. Ao chegar à comunidade Maronal, para participar de um encontro de lideranças dos índios, encontrou diversas pessoas que já havia fotografado.

O fotógrafo convidou toda a comunidade para uma reunião, na qual distribuiu cerca de 400 fotografias antigas. Os índios se divertiram, brincaram com as mudanças nos corpos uns dos outros, mostraram sentimento de perda diante de retratos dos que morreram. O líder Alfredinho ainda pediu para que ele enviasse as imagens digitais, para que as guardassem no computador -máquina que não havia ali em 1998.

Salgado conta que, visualmente, a mudança percebida de forma imediata diz respeito ao jeito de vestir: “Em 1998, nenhuma mulher usava sutiã. Hoje a maioria usa, mas como um adorno que muitas vezes é tirado na hora do trabalho”. Todos os homens, agora, vestem camisas e bermudas. E há mais índios com sobrepeso, diz o fotógrafo.

A produção dos colares brancos, tão característicos da cultura marubo, também mudou de forma visível. Originalmente, eram fabricados de contas feitas a partir da concha de um caramujo de rio chamado aruá.

Antes, os índios furavam as contas com dificuldade, usando pontas de madeira ou de metal. Hoje, têm uma nova técnica, e passam pelas peças um fio de barbante que lixa e aumenta o furo com mais facilidade.

Responsáveis por fazer esses enfeites, as mulheres não podem trabalhar com a casca de caramujo quando estão menstruadas. Por isso, nos últimos anos, começaram a usar pedaços de canos de PVC, brancos como os caramujos, que não são proibidos por sua religião. Assim, os colares passaram a misturar contas naturais e de plástico.

Não foram apenas visuais as mudanças na comunidade desde a primeira visita de Salgado. Décadas atrás, havia grande tensão em relação a invasões, porque as terras dos marubos não eram reconhecidas e demarcadas como hoje. “Houve uma evolução na questão territorial, embora estejamos vendo novas formas de invasão, com a degradação da Funai”, acrescenta.

A população também cresceu. No fim do século 19 os marubos sofreram o impacto do contato com os não índios, na época do ciclo da borracha. Segundo um levantamento divulgado pela Funai, com base em dados de 12 grupos indígenas brasileiros, no período seguinte ao contato com os não índios morrem, em média, dois terços da população.

Há casos de perdas que chegam a 90% dos indivíduos (como os mundurukus e os nambikwaras). No caso dos marubos, não há um censo conhecido de sua população no início do século 20, mas os relatos que eles fazem indicam uma redução dramática, que levou seus líderes a juntar os sobreviventes de diversas seções em um único grupo.

Em 1978, a população total era de apenas 460 indivíduos. “O contato intensificado com não índios e suas doenças fez com que sofressem na pele a aniquilação, o que, nesse caso, é quase uma regra em todo o planeta”, diz o fotógrafo.

Quando da primeira visita de Salgado, em 1998, os marubos tinham dobrado a população, para cerca de 920 pessoas. E agora, mais 20 anos depois, já são cerca de 2.000 pessoas.

Nakua, na maloca principal de sua aldeia, Mati-Këyawaiá. Ele é de outra etnia, matsé, mas é aceito como marubo por morar na comunidade desse grupo desde os anos 1980

Chuvas, cobra, ataque de insetos e pernoite na selva marcam viagem a aldeia

Os marubos vivem junto aos cursos dos rios Curuçá e Ituí e seus afluentes, que correm do sul da Amazônia em direção ao norte. Suas águas chegam ao Javari e é de lá, passando por Solimões e Amazonas, que atingem o oceano Atlântico.

A terra dos indígenas é a zona alta dos dois rios, já perto do estado do Acre. A aldeia mais ao sul do território dos marubos se chama Kumãya (pronuncia-se “cumanha”). Embora essa comunidade fique dentro da Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas, seus habitantes têm no Acre os principais vínculos com o Estado e as cidades.

Em dois a três dias de trilhas pela floresta chega-se à cidade acriana de Cruzeiro do Sul, a 62 km dali.

Se a distância parece grande, ela ainda é bem menor do que a viagem de 230 km (isso em linha reta, é muito mais se for considerado o ziguezague dos rios) até Atalaia do Norte (AM), que é a sede do município, com escritórios da Funai (Fundação Nacional do Índio) e do Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), e a referência formal dos índios.

Nos pequenos barcos com motor de rabeta (a hélice fica na ponta de uma haste quase horizontal), usados pelos indígenas, essa viagem pode levar até dez dias -é uma opção apenas para quem carrega muito peso ou leva pessoas doentes.

Da comunidade de Maronal, onde Sebastião Salgado iniciou sua expedição, até a comunidade de Kumãya são gastas, normalmente, entre quatro e cinco horas de voadeira (canoa de metal com motor de popa).

Um líder histórico dos marubos, Carlos Vargas, morto em 2018, decidiu morar em Kumãya para fugir dos incômodos que ele identificava com as beiras de rio, como os mosquitos e a malária.

No quinto dia da expedição às terras dos marubos, Salgado seguiu para Kumãya com sua equipe: o assistente Jacques Barthelemy e o “assessor especial para assuntos de selva”, o mateiro Agostinho de Carvalho.

À noite chovera muito. O céu estava encoberto e as águas, altas, o que é bom para a navegação, mas havia a perspectiva de mais chuva.

Partimos às 10h. Mas, 20 minutos depois, um problema no motor nos fez voltar. Partimos de novo às 10h55.

O tempo na Amazônia pode variar muito. Às 12h, choveu pela primeira vez. Logo parou, abriu um sol forte. Às 13h05, a expedição já tinha pego quatro pancadas de chuva.

Às 13h55, paramos para abastecer o motor com gasolina. Nessa hora, parecia que milhares de mosquitos seguiam o barco; assim que ele parou, fomos atacados. Logo que o galão de combustível foi trocado seguimos viagem, deixando a nuvem de insetos para trás.

Às 15h, chegamos ao igarapé Kumãya, que dá nome à comunidade. Ali faltavam apenas duas horas até o destino, informou o nosso guia, Josimar Wassimpa. Mas o curso d’água é bem estreito, muitas árvores podem ter caído com a chuva.

Dito e feito: às 15h30, nos deparamos com um tronco grosso atravessando o rio de lado a lado. Como as margens são mais altas, passamos por baixo dele e seguimos em frente até que, 12 minutos depois, demos com mais uma árvore caída, bem rente à água.

Foi preciso cortar o tronco a machadadas, um trabalho que demorou pouco mais de uma hora. Restavam duas horas até o pôr do sol. Nossa sorte é que havia parado de chover.

Recomeçamos a viagem às 16h50 e, dez minutos depois, demos de cara com outro tronco, maior. Este levou 90 minutos para ser cortado. Quando ultrapassamos mais esse obstáculo, já estava escuro. Não seria possível navegar até a aldeia de Kumãya. O jeito foi escolher um local e improvisar um acampamento para dormir na selva.

Nosso anfitrião, Wassimpa, indicou que, poucos minutos à frente, havia um antigo acampamento de caça, que deveria ter até um tapiri (abrigo coberto de palha) armado para nos abrigarmos. Seguimos navegando no escuro, iluminando o rio com lanternas para que o condutor pudesse ver o caminho.

Chegamos à beira do local do acampamento às 18h40. O percurso de cinco horas já consumira oito. Saímos do barco e fomos ao local. O tapiri estava abandonado há muito tempo, suas estacas de sustentação pareciam meio podres. Teríamos que montar uma cabana inteiramente nova, já que tínhamos lonas impermeáveis para a cobertura.

Dentro do tapiri abandonado havia um pequeno banco baixo, de madeira fina. Decidi colocar ali a minha mochila. Quando a apoiei na madeira, ela desequilibrou e caiu no chão.

Maloca da aldeia Mati-Këyawaiá

Imediatamente, Manichi, mulher de Wassimpa começou a gritar alto em sua língua. Eu não entendi, mas disse a ela: “Não se preocupe, é impermeável, pode molhar…”, enquanto ela seguia gritando em direção ao marido.

Ele já veio com o facão em riste e, quase junto de minha mochila, desferiu um golpe em direção ao chão: atingiu a cabeça de uma pequena jararaca.

Deu para entender por que os índios aqui reclamam tanto de chamados acidentes ofídicos, o termo médico para picadas de cobra. Na minha segunda expedição ao Vale do Javari (a primeira foi em outubro de 2017, aos índios korubos), me vejo à frente da segunda jararaca. A pequena serpente tinha cerca de 50 cm.

Jararaca é uma palavra genérica usada no Brasil para diversas cobras do gênero Bothrops.

Três institutos brasileiros, como o Butantan, produzem antídotos para seu veneno. Mas ele precisa ser mantido gelado, e as geladeiras são raras nesse pedaço do Brasil onde há poucas fontes de energia elétrica.

Não tínhamos tempo a perder: Agostinho e Wassimpa entraram no mato para buscar estacas e forquilhas necessárias à estrutura do acampamento, que deveria aguentar redes de cinco pessoas. Enquanto isso, limpamos o terreno onde ficaria a barraca.

Cerca de uma hora depois, nosso lar estava montado, as redes, amarradas. Começou a cair aquela chuva amazônica, que perdurou até as 5h do dia seguinte.

À noite, na floresta, o chão tem uma temperatura fria, que aumenta com a sensação de umidade. Há uma intensidade de sons desconhecidos, como se uma multidão barulhenta tivesse acordado ao escurecer. Os barulhos são irreconhecíveis para quem não é do ramo. Um, para mim, era claramente um porco-do-mato – mas se tratava de um sapo, explicou Agostinho.

Quando passava pouco das 5h30, o acampamento já estava acordando. Às 6h30, estávamos novamente no rio. A chuva derrubou mais árvores. Até as 8h, ainda foi preciso cortar a machadadas mais dois troncos.

Chegamos a Kumãya às 8h10. A diferença de ambiente é marcante: a aldeia fica em uma espécie de colina acima do nível do rio, não tem mosquitos, e a temperatura é levemente mais baixa do que em Maronal.

Até os anos 1970, os marubos viviam em locais como esse. Depois, foram convencidos a mudar para as margens do rio Curuçá, mais acessíveis para os funcionários da Funai.

A aldeia tem uma única maloca e oito casas sobre pilotis em torno dela. Uma serve para guardar os remédios, que são responsabilidade do agente indígena de saúde, Cláudio Domingos.

Kumãya é rota de passagem para muitos moradores de outras aldeias que decidem ir a Cruzeiro do Sul. Também seus moradores passam longas temporadas fora, quando têm filhos em idade escolar: os pequenos vão para a escola na aldeia de Maronal; os adolescentes fazem o ensino médio em Cruzeiro do Sul.

“O que você vê aqui”, diz Cláudio, “é que a falta de escola na aldeia leva as famílias para longe. O pior é no caso do ensino médio, quando os jovens são forçados a ir para longe”.

Das oito famílias que moram em Kumãya, quatro têm membros que estão em Cruzeiro do Sul acompanhando filhos em idade escolar.

Segundo o antropólogo Pedro Cesarino, passar temporadas longe de casa é um elemento da cultura dos marubos: “Ao final de um tempo, todos eles voltam para casa”, diz. Ou, como o antigo líder João Tuxaua disse ao jovem Beto Marubo, quando este foi estudar em Atalaia do Norte (AM), ainda adolescente: “Você vai, e volte. Sempre volte e não esqueça daqui. Eu e você vamos ser enterrados na cabeceira deste rio aqui”.

Txomãwa (com a mão na água) e crianças, na aldeia Maronal (1998)

Taxas de hepatite e malária são uma ameaça constante

A festa que marca a chegada da época das chuvas e da fartura levou à comunidade de Maronal uma série de líderes de diversas outras aldeias marubo. Além de festejar, eles aproveitam para discutir os problemas que enfrentam em suas áreas, trocar experiências e articular alianças.

Em seus depoimentos, há reclamações unânimes sobre as estruturas dos serviços públicos de educação e saúde, que frequentemente não são fornecidos nas localidades onde as pessoas moram, o que força os marubos a viver longos períodos longe de casa.

Jonas Nënkëmpa, 42, e Américo Txana, 38, são professores na escola de Maronal. Estudaram em Cruzeiro do Sul, no Acre, e Tabatinga, no Amazonas, antes de voltar para ensinar na sua comunidade.

“Aqui ensinamos até o nono ano, em escola vinculada ao município. Depois ensinamos o correspondente ao primeiro ano do ensino médio. A partir desse momento, os jovens que querem seguir estudos vão para Atalaia do Norte”, conta Jonas, formado em pedagogia pela Universidade Estadual do Amazonas.

Josimar Wassimpa, 49, que saiu de Kumãya para a festa em Maronal, conta que em sua aldeia não há nem escola fundamental. “As crianças têm que estudar em Cruzeiro do Sul. As famílias vão junto. Hoje, em minha comunidade, tem só duas, e três crianças pequenas”, diz ele.

Alberto Marubo, 44, agente comunitário de saúde na comunidade de Mati-Keyawai, a 45 minutos de barco de Maronal, afirma que também lá não há escolas. “As crianças pequenas vêm todo dia até Maronal para estudar.”

Famílias de aldeias mais distantes, sem escola fundamental, se mudam de forma precária para Maronal, e ficam sem condições de plantar e colher em suas roças, como é tradição.

Os mais velhos reclamam que muitos dos jovens que vão para as grandes cidades acabam expostos ao risco de alcoolismo e da dependência química. Alguns não voltam ou demoram muitos anos para retornar à sua comunidade.

Autor de diversos ensaios sobre a cultura dos marubos, o antropólogo Pedro Cesarino afirma que o desejo de estudar e de conhecer a cultura não índia é uma tendência desse povo.

“Essas cidades estão em áreas que os índios frequentavam antes e que fazem parte de seu território expandido. Além disso, é parte da tradição marubo querer aprender a língua dos brancos fluentemente”, diz. Mesmo os que ficam mais tempo longe de casa terminam por retornar, afirma ele.

Maloca de Ivinimpapa em construção, na aldeia Jaburu, no rio Curuçá

O sistema de saúde tem problemas semelhantes: muitos pacientes são removidos para atendimento em grandes centros, ficando expostos ao contágio de doenças mais graves nos hospitais regionais.

A estrutura simples implantada pela Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) nas comunidades não dá conta de emergências comuns na região, como picadas de cobra, reclamação frequente dos índios.

“Uma criança aqui da aldeia, picada por cobra, teve que cortar a perna. Hoje ela tem 13 anos, se adaptou bem à prótese, mas, se houvesse antídoto disponível, ela não teria o problema”, diz Américo, de Maronal.

A falta de soro antiofídico nas aldeias se deve ao fato de que o produto brasileiro deve ser mantido em geladeira e, por falta de eletricidade, não há refrigerador nos postos de saúde do Javari.

Duas doenças têm alto índice de ocorrência na região e são motivo de preocupação constante: hepatite e malária.

Segundo Antônio Ako Emãpa, líder da aldeia Jaburu, a “hepatite foi doença trazida de fora, matou muitos parentes entre 2000 e 2005, que foi o pior tempo. Não tínhamos como tratar. Agora houve muita vacinação, mas adiantou pouco, ainda tem muitos casos”.

Manoel Ronîpa, 63, da comunidade de Terra Alta, faz parte do Conselho Distrital de Saúde e já viajou diversas vezes para reuniões com o Ministério da Saúde, mas diz que não o escutam.

“Não tem como pensar em saúde nas aldeias como atendimento básico. Nós estamos muito longe para remover todos os casos mais sofisticados. Gastamos muito com remoção e gasolina e não resolvemos as urgências. E a pessoa vai para a cidade e volta com doenças mais graves, magra, para morrer na aldeia.”

Wassimpa, de Kumãya, também reclama da falta de um posto de saúde com mais recursos em sua aldeia: “Lá não tem hepatite nem malária. Mas quando ocorrem emergências, picadas de cobra, acidentes de trabalho, o agente indígena de saúde não tem soro antiofídico ou material para suturas. E as remoções são caras e complicadas”.

Segundo a Sesai, suas equipes realizam semestralmente no local testes de hepatites virais e dão orientações sobre suas formas de transmissão e prevenção.

Em relação à malária, o órgão diz que instalou mosquiteiros impregnados com inseticida na região, busca criadouros para controlar os mosquitos e trata os casos positivos.

Na aldeia Kumãya, a menina Tsainama fura a casca do caramujo aruá para fazer cordões de contas (2018)

Da câmera analógica à digital, o que mudou nas fotos em 20 anos

Se é verdade que um homem não atravessa duas vezes o mesmo rio, o Sebastião Salgado que recentemente cruzou o rio Curuçá para chegar à aldeia Maronal não é o mesmo que ali esteve 20 anos antes.

Da mesma forma que os índios marubos mudaram em duas décadas, o repórter fotográfico que, então, já era conhecido internacionalmente, se transformou no fotodocumentarista mais celebrado do mundo, autor das exposições mais visitadas e de best-sellers editados em diversas línguas em todo o planeta.

Em 1998, Salgado ainda não tinha feito a migração da fotografia analógica para a digital: ainda usava câmeras Leica e filmes de 35 milímetros.

Já entusiasta da foto em preto e branco, ele normalmente usava filmes Tri-X, com sensibilidade de 400 ASA, produzidos pela Kodak. “Era o melhor filme de alta velocidade que já existiu”, diz, entusiasmado com a lembrança.

O filme era usado em quase todas as situações por sua versatilidade: ele podia fazer fotos em dias mais iluminados (usava aberturas menores do diafragma ou velocidades maiores do obturador) ou levemente escuros (e, nesse caso, abria mais o diafragma da câmera ou reduzia a velocidade).

A jovem Yochi na aldeia Maronal (1998)

Apesar de morar na ensolarada floresta amazônica, os índios passam muito tempo dentro de suas malocas sem janela e à sombra das copas das grandes árvores, ambientes bem escuros.

Nessas situações, Salgado usava um filme chamado T-max com sensibilidade de 3.200 ASA. Quando revelado, frequentemente o filme apresentava uma granulação muito acentuada, que pode ser notada em algumas das fotos feitas em 1998 publicadas nesta edição.

Quando fazia as fotografias do projeto “Gênesis”, em 2005, o fotógrafo mudou de tecnologia. Primeiro, adotou câmeras para filmes maiores do que 35 milímetros, usando principalmente uma máquina Pentax 645, para filmes 120, que produzem imagens de dimensões superiores às das mais comuns câmeras 35 mm.

Depois, adotou a tecnologia digital, com máquinas Canon. Hoje, uma câmera digital 1Dx, como as que Salgado utiliza, tem uma sensibilidade maior do que tinha a de um filme analógico para cinema há 30 anos.

Seus fotogramas registram detalhes como antes só era possível ver nas máquinas chamadas de grande formato -câmeras que tinham negativos do tamanho de um livro.

“A máquina atual não tem grãos, as fotos ficam lisas, as texturas mais suaves”, explica. Para obter as texturas que alcançava em suas fotos feitas em filme, ele reintroduz no arquivo digital o grão do fotograma Tri-X.

Ainda assim, mesmo com um grão do antigo filme, a qualidade dos fotogramas digitais é muito superior à dos analógicos, o que pode ser constatado comparando-se as imagens mais recentes da aldeia Maronal com as feitas 20 anos antes.

Mas, segundo o fotógrafo, o que realmente revolucionou seu trabalho com o desenvolvimento da fotografia digital foi a alta sensibilidade alcançada nas câmeras para trabalhos em situações de baixa luminosidade, conservando a qualidade dos fotogramas.

Isso deu a ele a possibilidade de trabalhar com grande conforto nos interiores, em locais pouco iluminados. “Antigamente eu perdia mais de 90% das fotografias feitas em interiores escuros”, conta.

Um outro elemento mudou: no projeto “Gênesis”, Salgado também passou a usar fundos infinitos em certas fotografias, criando, com um tecido encerado, como aqueles usados para cobrir cargas de caminhão, um ambiente que se assemelha ao de um estúdio fotográfico.

O objetivo é isolar os personagens da exuberância dos ambientes em que ele trabalha, como selva ou gelo. “A primeira vez que usei estúdio foi no Parque Indígena do Xingu, em 2005. Depois, fui com ele para Nova Guiné e para outras regiões do planeta”, conta.

Conhecido por reportagens visuais construídas ao longo de vários anos, como “Trabalhadores”, ”Êxodos” e “Gênesis”, Salgado trabalha desde 2013 no projeto chamado “Amazônia”, que documenta tanto as comunidades indígenas quanto as paisagens da maior floresta do planeta, em uma grande série de imagens que inclui também fotos aéreas.

Ele planeja para a partir de 2021 o lançamento de um livro sobre esse projeto e também uma agenda de exposições no Brasil e em diversos países.

A Folha acompanha Sebastião Salgado em expedições pela Amazônia. Além deste caderno especial sobre os marubos, já foram publicadas reportagens sobre os índios korubos (5/12/2017), os ashaninkas (20/5/2018), os suruwahás (2/9/2018) e os yawanawás (16/12/2018).

Salgado se formou em economia. Durante a ditadura militar, exilou-se na França. Apaixonado pela fotografia, em 1970, passou a trabalhar registrando imagens.

A menina Voa, na aldeia Mati-Këyawaiá

Trabalhou em agências como a prestigiosa Magnum, fundada por Robert Capa (1913-1954) e Henri Cartier-Bresson (1908-2004). Desde 1994, ele e sua mulher, Lélia Wanick Salgado, mantêm a sua própria agência, Amazonas Images -hoje Studio Sebastião Salgado– com sede em Paris.

Reconhecido como um dos principais nomes da fotografia internacional, recebeu vários prêmios e homenagens por seu trabalho. Fotografias suas estão presentes em importantes coleções e museus em todo o mundo.

Em dezembro de 2017, assumiu uma cadeira na Academia Francesa de Belas Artes, maior reconhecimento do governo e da comunidade artística francesa a um criador que atue no país. É o primeiro brasileiro a ocupar essa posição no Institut de France, que reúne as cinco grandes academias francesas.

SERVA, Leão. Sebastião Salgado na Amazônia. Folha, 2019. Disponível em: Link. Acesso em: 19 de Maio de 2019.